服务导航

清明忆故人︱王邦维:师妹段晴

2022-04-05

一早得到消息,段晴凌晨在医院走了。消息不突然。几天前,我去医院看她,她躺在病床上,病况已经非常危重。她病危,我去医院前也知道,但真正看到她是那个样子,依然出乎我的预料。那个模样真让人难过:曾经那么充满活力,虽然不年轻,却从来没有老态,性情开朗,快人快语,从不言老的段晴,发现有病,不过就半年多一点,怎么就这样了呢?从医院出来,心情很沉重,心里想,会不会就这几天了?但我不敢这样说,甚至尽量不这样想,因为心底里还存有一点希望,一点侥幸,现代的医疗技术,条件不错,她自己的儿子作她的医生,也许还是能够回天的吧?

对于治病,段晴其实是有信心的。去年8月,她查出病,当时就以最快的速度住进了医院,动了手术,接着化疗,虽然吃了些苦,但有明显的治疗效果。10月里的一天,天气好,她还来过学校,把她的项目组的人召集在一起,讨论书稿。12月初,教研室的一位博士后出站和两位博士生开题,下午2点开始,5点多结束。那时她正在治疗,在家里。她一直通过视频,听到最后,还讲了话。从视频中可以看到,她说话时是躺在床上。稍后几天,教研室排下学期的课,考虑她要治病,没有为她排课,她还在微信上要求给她安排课。此后她虽然没有再来过学校,但教研室的年轻同事告诉我,今年过年时,她还在说,病好以后,要继续大干。没想到所有的治疗,最终都无力回天,前后不过半年的时间,她还是走了。人生无常,彼苍者天,何其哀哉!

1997年8月6日季羡林先生生日,段晴、王邦维与季先生合影

第一次见到段晴,是43年前。新学期开学,季羡林先生在南亚研究所召见我们四位研究生,我们中她年龄最小。那时的段晴,梳一对细辫,人年轻,面容很清秀,很精神。第一次见面,认识了,但几乎没说话。

其后就是一起上课。每周两次梵文课,上课的是蒋忠新老师。这样一直有两年多的时间。在蒋老师的指导下,六七位同学,一起读句子,读一些梵文的篇章。课间休息,我们会说一些话。再有,季先生讲一些专题时,我们都到场。慢慢地,我们的交谈更多了。

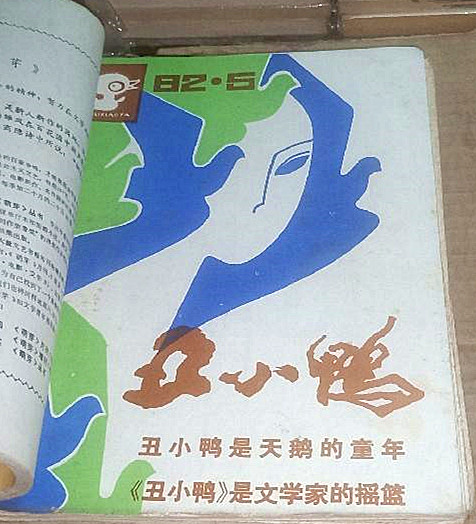

1980年11月,季先生访问德国,带上了她。那时出国还是比较稀罕的事,她很兴奋。回国后,她写了一篇文章,讲她跟季先生访问德国的见闻,发表在一个名叫《丑小鸭》的文学杂志上。发表后她送了我一本,还告诉我,她把文章送给了季先生看,季先生说,比秦牧写得好。为此她好高兴。

《丑小鸭》1982年第5期发表段晴文章《季教授和他的第二故乡——随季羡林先生访德散记》

1982年的夏天,我们四位研究生同时毕业。因为同时毕业,后来的一次,我叫她师妹。最初她不认,说她比我先入学一年,是师姐。我说,我答辩的时间比你早几天,我们同时毕业,是“同年”,“同年”跟“同年”比,我年纪大,我该算师兄,你算师妹。她说,算又怎么样,不算又怎么样,我才不理你呢!我说,都不怎么样。她又说,那就算吧。我原本是开玩笑。不过,后来我这样叫她,她也答应,但有时似乎又想不过,说她还是师姐。高兴的时候,她还对人说,她有两个哥,一个是我,还有一个是我们中最年长的老葛。

段晴的性格,很多时候像个小孩,说话没遮拦,爽直,直来直去。这样的性格,其实难得。她没有心计,照她自己的话说,是“没心没肺”。好久以前,季先生的老伴,我们叫师母,去世了。我和她在季先生家,她忽然对季先生说:季先生,您得再找个老伴。季先生回答:算了吧。稍微停顿后,又加上一句:他生未卜此生休,这辈子不想这事了!

段晴敢跟季先生说这话,我不敢。

段晴硕士研究生毕业后,去了德国,1987年回国。回国不久,刚好我博士论文答辩。答辩会上,她是秘书之一,负责做记录。她做的记录,写在薄薄的信笺纸上。去年一次我整理旧物,不意发现还在。上面是她的笔迹,清秀而整齐。当时的答辩,还做过录像,可惜几十年过去,录像带上的磁粉好多都坏掉了。请人恢复,只恢复出很少一部分,恢复出的影像中,有段晴。看到她那时的影像,我感谢她。

段晴从德国回来时,天游ty8线路检测中心登录的南亚研究所还在,我们都属于南亚研究所。不久她就有了孩子,生孩子在天津。生孩子后她回学校,给我讲,她在天津生孩子时,医院里两个产妇挤在一张床上。这事讲给今天的年轻人听,难以相信。学校那时住房条件很差,她住在17楼,筒子楼里一间十二点五平米的屋子,就那么大,还得跟另一位女职工合住。后来终于分到了一间房子,在16楼,也是十二点五平米。她家的房间在楼道的东头,我家的房间在楼道的西头。我们都在楼道里生炉子做饭。一次,她做好面条,知道我家有油辣椒,就到我家这头来要。我说很辣的,她说不怕,要了一满勺,一嘴下去,把她辣得呼呼叫。两幢楼,十多年前就拆了,建成了新楼,现在的名字是新太阳学生中心。如今如同新太阳一般的学生,当然不会知道这些了。

南亚研究所的命运不济,1991年5月,也被拆了。南亚所的历史文化研究室的几位与语言相关的人,包括季羡林先生、金克木先生,加上张保胜、段晴和我,转到了东语系。季先生、金先生、张保胜原来就在东语系,算回去,段晴和我算加入。

我们这个专业,虽然说有季先生、金先生这样了不起的学者,但其实很冷清。经常遇见的一件事是,如果跟人讲到“梵文”,没听清楚的,往往会说,啊!法文。听清楚的,就会问,什么“梵文”,接下来还得解释,“梵”是上面一个“林”字,下面一个“平凡”的“凡”字,再往下再说梵文是什么东西。现在则多少不一样了,知道梵文的人多一些了。有这样的局面,首先当然是因为季先生,季先生是知名学者。但如果说现在知道我们专业的人更多了一点,其中一部分原因,不能不说是因为有段晴。尤其是最近十年,她的研究,她的成果,她的热情,她的朋友圈,让更多的人知道了梵文是什么东西。不仅梵文,还有巴利文,再加上佉卢文、于阗文这些在一般人看来有点稀奇古怪的东西。

2009年8月,我们一起去泰国,跟泰国的法胜寺谈项目。我是陪她,因为她说,你一定得去,泰国的和尚规矩多,我一个女流,你得顶在前面。“女流”二字,由她自己说出来,有点调侃的味道。她哪里是简单的“女流”呢,她是女子,是奇女子、女中豪杰。

于是我们到了泰国。在泰国,和尚们给她的东西,都由我先接在手里,然后再给她。我们谈成了合作的项目,项目的成果,就是后来在上海中西书局出版的《长部》和最近刚印出来的《中部》。但译出的书只是成果的一个方面,成果的另一个方面也许没被人注意到,是培养了学生,翻译中一个进进出出的学生团队。其实二者的意义都很重要,前者是结出的现成的果,后者则可能是种子。果有多少,可以数。种子则是一把,倘若有机会,以后能够传播出去,成长起来,就不是一个两个的了。在工作的热情上,我佩服段晴。

《汉译巴利三藏·经藏·长部》与《汉译巴利三藏·经藏·中部》

段晴在学习和研究语言方面,是奇才,很多人这样说,我也觉得是这样。但我还想说一句,奇才是奇才,与她的天分有关,这话只说对了一半,另一半是她的拼命精神。她如果要想做一件事,就一定要做,不达目的誓不罢休。成功的条件,一要天分,二有机会,三要努力。段晴不仅有天分,更有勤奋。只是我觉得,这些年,她太用功,体力毕竟支出得太厉害。下午跟她家闫英通电话,安慰闫英,闫英也这样说。她最近十多年发表的东西,只是数量,就让人佩服。出手再快,也得费精力啊。而且她好像是在以一种加速度的态势往前冲。

正直,率性而为,想唱歌就唱歌,想跳舞就跳舞,段晴做到了。她高兴,我也为她高兴。我想了想,段晴的一生,如果要做总结,是精彩的,也是圆满的。尤其是她最后的这十多年,我看到的她,活得快乐,洒脱,活得有力度,而且从没言过愁,也没言过累。

段晴走了,在我们当年南亚所的十几位同学中,她的年纪,不是最小,但是最小的之一。我为她伤心。我们几十年的交往,怎么一下就这样结束了呢?闭上眼睛,她的声音,一会是“不理你了”,“去你的”,一会是“亲爱的”,加上她的笑容,似乎又浮现在眼前。

记不得以前在什么地方,读到过一首悼念逝者的诗,诗中把逝者比喻为划过天空的星。我现在怎么也觉得,段晴像一颗星,来过人间一次,闪亮,又远逝而去,在划过最后那一段时,让大家看到了一道耀眼的光亮。

多年前,段晴发表过一篇文章,题目是《“慈悲者之城”与“涅槃城”》。以前看到过。今天段晴去世,消息传出来,不过几个小时,网上就有人找了出来,再次刊发在微信上。一下想到,段晴走了,去了哪儿呢?是不是就去了她说的那个“慈悲者之城”与“涅槃城”呢?段晴的性格,虽然要强,说话有时很“冲”,但我知道,她的心底,其实很软,对人很有同情心,很慈悲。这一点,不只是我一个人的感觉。老葛跟她住同一个小区。老葛跟我说过,段晴在小区,常常会帮助小区里从农村来做生活服务的人。一位摆菜摊的摊主,同时帮老葛做饭。这位摊主,得到过段晴的帮助,送些菜答谢她。她对这位摊主说,我比你活得好,就别老想着我了。说这话,真是典型的段晴的口气。段晴自己,就是一位“慈悲者”。

用段晴自己的话来说吧:“慈悲者之城,是佛之城,具体说是阿弥陀之城。依靠六婆罗蜜的力量进入这个城,可以不受苦难的袭击,这里既没有山海河谷,也没有四时交替,永远不寒不热,温度适宜。”

我想,段晴走了,她要去的,或许就是这样的一个地方吧!在那里,她应该会得到永久的安息!

(2022年3月26日起草,31日写完)

来源:澎湃新闻